サプライチェーンファイナンスとは?ファクタリングとの違いを解説

- FA

- 1月13日

- 読了時間: 15分

▼目次

サプライチェーンファイナンスとは?ファクタリングとの違いを解説

サプライチェーンファイナンスとは?|仕組みと基本概念

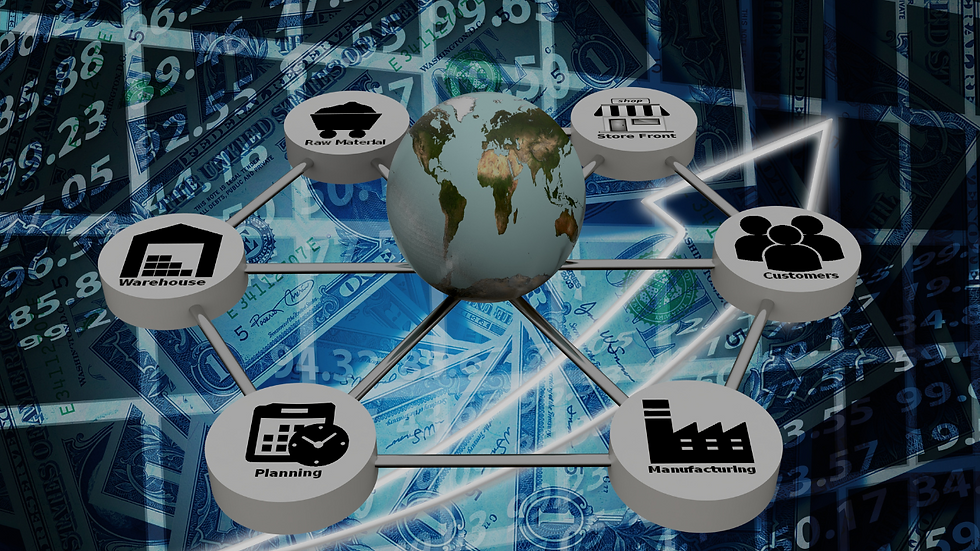

サプライチェーンファイナンス(SCF)とは、サプライチェーン全体を通じて資金の流動性を高め、取引先企業全体のキャッシュフローを改善する仕組みです。売掛債権の早期資金化や支払い条件の柔軟化などを通じて、買い手・売り手双方にメリットをもたらします。

たとえば、大企業がサプライヤー(中小企業など)に対して長期の支払いサイトを設定している場合、売り手側は入金までの資金繰りが苦しくなります。そこでSCFを導入することで、売掛債権を第三者(金融機関やFintech業者)に売却し、早期に資金化することが可能になります。

この仕組みには、以下のような関係者が登場します:

バイヤー(買い手企業):信用力が高く、支払い期日を決める立場

サプライヤー(売り手企業):売掛債権の早期現金化を希望

金融機関やFintech企業:バイヤーの信用を元に債権買取を行う

従来の資金調達とは異なり、SCFはサプライチェーン全体の取引関係を維持・強化しながら資金繰りを改善する手法であることが大きな特徴です。

ファクタリングとは?|仕組みとサプライチェーンファイナンスとの違い

ファクタリングとは、企業が保有する「売掛金(未回収の請求書)」をファクタリング会社などの第三者に売却し、早期に現金化する資金調達方法です。銀行融資と異なり、担保や保証人を必要とせず、売掛先の信用力を重視する点が特徴です。

ファクタリングの基本的な仕組みファクタリングには主に以下の2つの形態があります。

2社間ファクタリング:自社(債権者)とファクタリング会社(債権買取業者)との契約。売掛先には通知されず、非公開で資金化できる点がメリットです。

3社間ファクタリング:自社・ファクタリング会社・売掛先の三者間契約。売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、信頼性が高く、手数料が抑えられる傾向があります。

どちらの形式も「売掛債権の早期現金化」が目的であり、資金ショートのリスクを回避したい企業にとって即効性の高い手段です。

サプライチェーンファイナンスとの違いサプライチェーンファイナンス(SCF)とファクタリングは、どちらも「売掛債権を資金化する手法」という点では共通していますが、その仕組みや目的には明確な違いがあります。

項目 | ファクタリング | サプライチェーンファイナンス |

契約形態 | 債権者とファクタリング会社の契約が基本(2社または3社) | 売り手・買い手・金融機関の三者連携 |

信用の基準 | 売掛先の信用力 | 主に買い手の信用力 |

主な対象 | 単独の売掛債権 | サプライチェーン全体の資金フロー |

資金化の目的 | 即時の資金調達 | 安定的かつ継続的な資金循環の最適化 |

導入企業 | 中小企業が多い | 主に大手企業を中心に導入進行中 |

つまり、ファクタリングは個別の売掛債権に対して即時の資金を得る手段であり、SCFは取引全体を見据えた資金の最適化戦略という位置づけです。目的や規模に応じて、どちらを選ぶべきかを見極めることが重要です。

サプライチェーンファイナンスとファクタリングの違い【比較表付き】

サプライチェーンファイナンス(SCF)とファクタリングは、どちらも売掛債権を活用した資金調達手段ですが、仕組み・目的・対象企業などにおいて本質的な違いがあります。それぞれの特徴を正しく理解し、自社の資金ニーズに最適な手法を選ぶことが重要です。

以下に、両者の違いを項目ごとにわかりやすく比較した表を掲載します。

サプライチェーンファイナンスとファクタリングの比較表比較項目 | サプライチェーンファイナンス(SCF) | ファクタリング |

主な利用企業 | 大企業(買い手)と中小企業(売り手)の取引関係 | 中小企業が単独で利用 |

資金化の対象 | 取引全体の売掛債権 | 個別の売掛債権 |

信用評価の対象 | 買い手企業の信用 | 売掛先(取引先)の信用 |

契約形態 | 売り手・買い手・金融機関の三者間 | 2社間または3社間契約 |

資金調達のタイミング | 買い手の承認後、売り手が即時に資金化可能 | 債権売却時に即時資金化可能 |

導入の目的 | サプライチェーン全体の資金効率改善 | 目先の資金繰り改善 |

導入の難易度 | システム構築や契約調整が必要でやや高め | 比較的簡易に導入可能 |

メリットの対象 | 売り手・買い手双方にメリットあり | 主に売り手にメリットあり |

違いを整理するポイント

戦略性の違い:SCFは企業間取引の安定性や競争力強化を目的とした「戦略的資金調達」であるのに対し、ファクタリングは緊急性の高い「短期の資金繰り対策」に適しています。

導入主体の違い:SCFはバイヤー(買い手企業)の主導で導入されることが多く、ファクタリングは売り手企業が自発的に利用するケースが一般的です。

このように、どちらも有効な資金調達手段ですが、目的・導入環境・取引関係に応じた使い分けが求められます。

サプライチェーンファイナンスのメリット・デメリット

サプライチェーンファイナンス(SCF)は、企業間の取引関係を土台にした新しい資金調達の形として注目を集めています。特に、大手企業と取引のある中小企業にとっては、資金繰りの安定化に大きく貢献します。ただし、導入にあたっては注意点もあるため、メリット・デメリットをバランスよく理解しておくことが大切です。

サプライヤー(売り手企業)のメリット早期資金化が可能 支払期日前に売掛債権を現金化できるため、資金繰りの安定に直結します。

取引先の信用力を活用 自身の信用力が低くても、取引先(バイヤー)が信用力の高い企業であれば、優遇された条件で資金化できます。

取引の継続・強化 資金繰りが改善されることで、継続的な納品や受注に集中でき、バイヤーとの信頼関係も向上します。

バイヤー(買い手企業)のメリットサプライヤーの経営安定化 取引先の資金繰りを支援することで、部品供給やサービス提供の遅延・停止リスクを低減できます。

支払いサイトの延長が可能 売り手が早期資金化できるため、バイヤー側は支払期限を据え置いたまま運転資金の管理を効率化できます。

サプライチェーンの最適化 資金フローが整うことで、サプライチェーン全体の安定と効率向上が期待できます。

サプライチェーンファイナンスのデメリット・注意点導入に時間とコストがかかる SCFは複数企業との連携が前提となるため、契約調整やシステム整備が必要で、導入ハードルがやや高い傾向にあります。

バイヤー主導で進むことが多い 売り手企業が単独でSCFを利用することは難しく、バイヤーが積極的に仕組みを構築する必要があります。

信用リスクの把握が不可欠 買い手側の信用が急落した場合、売掛債権の回収に影響が出る可能性もあるため、リスクマネジメントが重要です。

サプライチェーンファイナンスは、売り手・買い手の双方にとってメリットの多い仕組みですが、導入には戦略的な視点と調整コストが伴います。事前にリスクを把握し、信頼できる金融機関や外部パートナーと連携することが成功のカギとなるでしょう。

中小企業がサプライチェーンファイナンスを活用するには?

サプライチェーンファイナンス(SCF)は、大企業だけでなく中小企業にとっても資金繰りを改善する強力な手段です。特に大企業との取引がある中小企業であれば、買い手の信用力を活用して安定した資金調達が可能になります。しかし、SCFを導入するためには、いくつかの条件や準備が必要です。

SCF活用の前提条件中小企業がSCFを利用するには、次のような条件を満たしている必要があります。

取引先(バイヤー)がSCFを導入していること SCFは買い手企業が主導する仕組みのため、バイヤー側がSCFプログラムを提供していなければ利用できません。

一定の継続的な取引があること 単発の取引ではなく、一定の継続性があることが望ましいとされます。これは、金融機関が信用リスクを評価する際の基準にもなります。

売掛債権が発生していること SCFは売掛債権を早期資金化する仕組みであるため、請求書(インボイス)の発行や、債権の証明が可能である必要があります。

中小企業向けのSCF導入手段中小企業がSCFを活用する方法として、以下のような選択肢があります。

買い手企業に相談する 大企業と取引している場合、バイヤー側が既にSCFプログラムを導入していることがあります。担当者に確認し、利用可能であれば参加を申し出ることが第一歩です。

金融機関やFintech企業を活用する 地銀・信用金庫・ノンバンク、または近年増えているSCF特化型Fintechサービスを通じて、独自に導入を提案するケースもあります。導入支援から運用サポートまで行っている企業もあり、専門知識がなくても利用しやすくなっています。

クラウド会計・電子インボイスと連携 請求書の電子化やクラウド管理に対応していると、SCFの導入がスムーズになります。最近では電子インボイス制度との連携で、より精度の高い資金調達が可能になっています。

SCF導入による中小企業のメリット売掛金の早期現金化によるキャッシュフロー改善

金融機関からの借入に依存しない資金調達の実現

信用力の高い取引先の信頼を活かした低リスク資金調達

中小企業にとって、サプライチェーンファイナンスは単なる資金調達手段ではなく、取引先との関係強化や経営の安定化を図る戦略的なツールともいえます。取引先や金融機関と連携し、自社に合った導入方法を検討してみましょう。

サプライチェーンファイナンスを導入すべき企業の特徴

サプライチェーンファイナンス(SCF)は、すべての企業にとって有効というわけではなく、導入効果が高い企業には共通した特徴があります。自社がSCFに適しているかどうかを判断するために、以下のポイントを確認してみましょう。

安定した取引関係がある企業SCFは、売り手・買い手の信頼関係を基盤とする仕組みです。そのため、継続的かつ一定量の取引がある企業ほど導入に適しています。

長期にわたり特定の企業と取引をしている

月次や四半期ごとに一定量の発注・納品がある

納品や請求業務がルーティン化されている

このような企業では、売掛債権の流動性が高く、SCFによる資金効率化の恩恵を受けやすくなります。

バイヤー(取引先)の信用力が高い企業SCFでは、金融機関やサービス提供者が「買い手企業の信用力」を重視します。そのため、上場企業や大手企業など、信用力のある企業と取引している場合、SCFを導入しやすくなります。

上場企業や大手企業を主要な取引先としている

与信審査で好評価を得ている取引先が多い

長期契約や包括契約などで取引が安定している

信用力の高い取引先が多いほど、金融機関も積極的にSCF導入に協力してくれる可能性が高くなります。

売掛債権の規模が大きい企業売掛債権の金額や件数が多い企業では、資金繰りの管理が複雑になりやすく、SCFの導入によるキャッシュフロー改善効果が大きくなります。

月間数百万円〜数千万円規模の売掛債権が発生している

売掛債権回収までの期間が長い(支払サイト60日など)

資金化のタイミングを早めるニーズがある

このような企業では、SCFを活用することで早期資金化・リスク軽減・業務効率化を同時に実現できます。

グループ企業や協力会社との連携が必要な企業複数企業が関わる製造業・建設業・小売業などでは、SCFを導入することで取引先全体の資金繰りを健全に保ち、サプライチェーン全体の安定化に貢献できます。

協力会社・下請け企業と連携して事業を行っている

資材・部品などの調達先の経営安定が重要

サプライチェーン全体の最適化を重視している

SCFは単なる資金調達手段ではなく、企業間取引の戦略的パートナーシップを強化する仕組みでもあります。上記の特徴に該当する企業は、導入を検討する価値が高いといえるでしょう。

ファクタリングとサプライチェーンファイナンス、どちらを選ぶべき?

ファクタリングとサプライチェーンファイナンス(SCF)は、いずれも「売掛債権を活用して資金調達する手段」ですが、目的や活用シーンが異なります。自社の経営課題や取引状況に応じて、最適な方法を選択することが重要です。

ファクタリングが適しているケースファクタリングは、以下のような状況にある企業に適しています。

急な資金ニーズが発生した場合 従業員の給与支払いや納税など、短期的な資金繰りに即時対応が必要な場面で効果を発揮します。

銀行融資が難しい場合 設立間もない企業や赤字決算などで融資が受けづらい場合でも、売掛先の信用力を活用することで資金化が可能です。

取引先に知られずに資金化したい場合 2社間ファクタリングであれば、売掛先に通知せずに資金調達ができます。

スポットで利用したい場合 単発の資金ニーズにも柔軟に対応でき、導入コストも比較的低いため、短期間の利用に向いています。

サプライチェーンファイナンスが適しているケース一方、サプライチェーンファイナンスは以下のような企業におすすめです。

大手企業と継続的な取引がある場合 取引先(バイヤー)の信用力を活用し、安定的かつ低リスクな資金調達が可能です。

サプライチェーン全体の最適化を目指す場合 自社だけでなく、協力会社・取引先を含めたキャッシュフロー改善を図りたい企業に適しています。

資金繰りを恒常的に改善したい場合 SCFは短期的な資金調達ではなく、長期的・戦略的な経営改善の一環として活用されます。

財務の健全化や取引先との関係強化を重視する場合 SCF導入により、取引先からの信頼性が向上し、パートナーシップがより強固になります。

使い分けのポイント判断軸 | ファクタリング | サプライチェーンファイナンス |

資金ニーズの緊急性 | 高い(即日資金化) | 比較的低い(事前準備が必要) |

対象となる債権 | 単発の売掛債権 | 継続的な取引の売掛債権 |

信用力の基準 | 売掛先の信用 | 買い手(バイヤー)の信用 |

導入の主導者 | 売り手企業 | 買い手企業 |

利用目的 | 資金繰りの即時改善 | サプライチェーン全体の資金効率化 |

どちらを選ぶかは、目的・信用環境・導入体制によって異なります。短期的なキャッシュフロー改善にはファクタリング、長期的な資金戦略・取引強化にはサプライチェーンファイナンスを検討しましょう。

よくある質問

Q1. サプライチェーンファイナンスとファクタリングは併用できますか?A. はい、併用可能です。ファクタリングは個別の資金ニーズに対応する即効性のある手段、SCFは継続的な資金循環の最適化を目的とした戦略的手法です。企業の資金状況や取引先によって、適切に使い分けることでより柔軟な資金調達が可能になります。

Q2. 中小企業でもサプライチェーンファイナンスを導入できますか?A. 取引先が大企業であれば導入の可能性があります。SCFは取引先(買い手)の信用力をもとに資金化する仕組みであるため、中小企業でも大手企業と継続的な取引がある場合は導入が可能です。まずは取引先にSCFの提供有無を確認することから始めましょう。

Q3. ファクタリングは取引先に知られずに利用できますか?A. 2社間ファクタリングであれば、通知せずに利用可能です。売掛先への通知が必要な「3社間ファクタリング」に対し、「2社間ファクタリング」は自社とファクタリング会社のみで契約を結ぶため、売掛先に知られずに資金調達が可能です。

Q4. サプライチェーンファイナンスの導入にはどれくらいの期間がかかりますか?A. 1〜3か月程度が一般的です。SCFは企業間の合意形成やシステム連携が必要なため、即時導入は難しく、準備に一定の期間を要します。導入サポートに強い金融機関やFintechサービスを活用すると、スムーズな立ち上げが期待できます。

Q5. ファクタリングと比べて、SCFのコストは高いですか?A. 一概には言えませんが、SCFは金利や手数料が比較的低めです。SCFでは、買い手企業の信用力がベースになるため、リスクが低く、調達コストも抑えられる傾向があります。ただし、導入初期にはシステム構築費や手続きコストが発生する場合もあるため、トータルで比較することが重要です。

Q6. サプライチェーンファイナンスを提供している金融機関やサービスは?A. 大手銀行・地銀・信用金庫のほか、Fintech企業も提供しています。三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行などの大手に加え、最近ではクラウド請求書サービスやFintech系スタートアップもSCFサービスを展開しています。自社に合った支援先を比較検討しましょう。

まとめ|サプライチェーンファイナンスは戦略的資金調達の鍵

サプライチェーンファイナンス(SCF)は、単なる資金調達手段にとどまらず、企業間の信頼関係やサプライチェーン全体の最適化に貢献する「戦略的ファイナンス」です。従来のファクタリングとは異なり、取引先の信用力を活用し、売り手・買い手双方にメリットをもたらす仕組みである点が大きな特徴です。

一方で、SCFには導入までの準備や調整が必要であり、すべての企業にとって即効性のある選択肢とは限りません。そのため、自社の経営規模、取引先との関係性、資金繰りの状況に応じて、ファクタリングとSCFを適切に使い分けることが重要です。

中小企業であっても、信頼できるバイヤーとの安定した取引がある場合は、SCFを導入することでキャッシュフローの改善や競争力の強化につながります。まずは、自社にとっての適用可能性を見極め、必要であれば金融機関や専門サービスに相談してみることをおすすめします。

資金調達の選択肢を広げることは、企業経営のリスクヘッジであり、成長戦略の一部でもあります。サプライチェーン全体を見据えた資金戦略の一環として、SCFの活用をぜひ前向きに検討してみてください。

コメント